🎥 回看完整演讲

新的“大数据”:Observability

近几年,Observability(可观测性)数据是继“大数据”之后又一高速增长的领域。开发者会从应用程序和其运行环境中采集各种数据,用于 DevOps 闭环中的监测、诊断与优化,这些数据的体量与多样性在持续扩大。

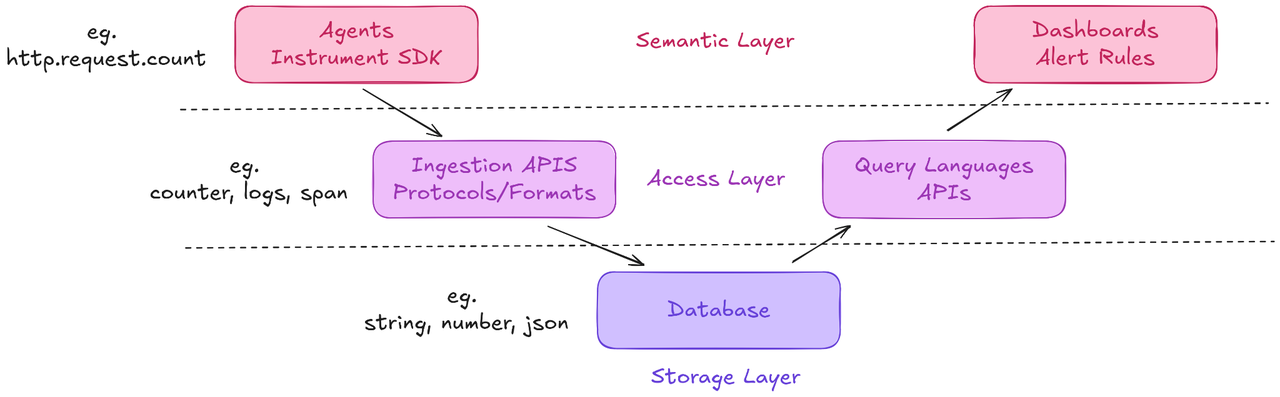

这一领域的生态极为复杂,服务、协议、格式和数据库层出不穷。为了帮助理解可观测性数据的完整流动路径,我们提出了一个 “V 模型(V Model)”,展示从数据源到数据应用的全流程。

图示左侧,数据来自于应用或代理(agent),通过 API 完成数据写入(ingestion);图示右侧,通过数据库查询并返回数据,再通过可视化面板展示结果。

此外,我们还将整个 Observability 技术栈划分为三层结构:

1. 语义层(Semantic Layer)

定义采集的数据类型及其含义,并决定这些数据的使用方式。像 DataDog 这样端到端可观测性服务,就以此层为主要交互界面。

2. 数据访问层(Data Access Layer)

负责数据的写入与查询,是应用程序与底层数据库之间的桥梁。常见的开放标准 OpenTelemetry 就主要在这一层发挥作用。

3. 存储层(Storage Layer)

底层的数据库层,用于真正存放与管理数据。我们在这一层可以使用多种数据库:通用型、分析型或特定的时序、键值数据库等,例如 GreptimeDB。

重新思考传统的 O11y 数据架构

目前的 Observability 数据管道基本沿袭了传统监控系统的思路,将数据分为三类:Metrics(指标)、Logs(日志) 和 Traces(链路追踪)。

每种数据类型都有一套自己独立的采集、传输与存储流程。

这种割裂的架构带来了几个典型问题:

- 数据孤岛:不同类型的数据无法关联分析;

- 缺乏原始数据 :聚合或抽样导致信息丢失;

- 静态采集:指标固定,缺乏灵活性和快速反馈机制。

这些问题使我们难以充分挖掘和利用可观测性数据的潜力。

Observability Data Lake:不仅是数据湖

仅仅将底层数据库替换为对象存储(Object Storage)并采用“存算分离”的架构,并不能真正解决这个问题。一个真正的 Observability Data Lake,关键在于让数据更可用、更灵活。

为了解决传统架构的三大问题,我们提出了三条实践路径:

1. 尽可能保留原始数据

直接从应用层采集未经聚合的原始数据,通过数据管道在后端生成 metrics 与 traces,并统一写入数据湖。

2. 将聚合过程后移到数据库中

不再在应用内存中进行聚合,而是交给数据库执行。这样可简化数据库中数据的结构,并允许在查询时动态重组聚合逻辑。

3. 快速调整聚合逻辑

聚合逻辑后移后,更新规则的方式更加灵活:

- 更新数据库中的物化视图(Materialized View) 规则;

- 更新查询语句;

- 将反馈周期从数天缩短到数秒。

在我们的深入中,Observability Data Lake 不只是一个新的存储层,而是一种关于可观测性数据的新思维:

它不再被限制为“指标、日志、链路数据”这三类,而是一个统一、动态的数据集,支持快速迭代、深度洞察,并能为 AI 提供更高质量的输入。

这意味着,我们关注的不只是“数据存在哪里”,更重要的是——如何实时地转换、查询与学习这些数据。

实践要点与启示

要构建一个功能完备的 Observability Data Lake,我们认为需要关注以下几个方面:

1. 基础设施层面

- 支持海量原始数据的存储与查询;

- 借助对象存储实现低成本、长期持久化;

- 构建弹性、可扩展、灵活的架构。

2. 数据采集层面

从数据源采集带有上下文信息的原始数据,为后续分析提供更多维度。

3. 数据模型层面

将三大支柱(metrics、logs、traces)抽象为不同的“视图(views)”,而非独立系统。

4. 分析层面

支持探索性数据分析(Exploratory Data Analysis,EDA),帮助识别未知问题(Unknown-unknown)。

5. 智能化方向

为 AI 应用提供更高质量、更丰富上下文的数据输入,构建智能化的数据基础设施